Die erste umschreibt, dass man Menschen oder Verhältnissen „den Rücken kehrt“, sich von ihnen distanziert oder sie hinter sich lässt. Das ist eine Bewegung, die ein großer Teil der DDR-Bevölkerung vorgenommen hatte: zuletzt in den Jahren 1988/1989, als viele Zehntausende flüchteten und dann zur Volkskammerwahl am 18. März 1990, als eine deutliche Mehrheit der Noch-DDR-Bürger ein Parteienbündnis wählte, das für ein sofortiges Aufgehen der DDR in der Bundesrepublik eintrat.

Einleitung: Die DDR im Rücken – Erwartungen und Erfahrungen

Der Titel Die DDR im Rücken hat drei Bedeutungsebenen.

Die erste umschreibt, dass man Menschen oder Verhältnissen „den Rücken kehrt“, sich von ihnen distanziert oder sie hinter sich lässt. Das ist eine Bewegung, die ein großer Teil der DDR-Bevölkerung vorgenommen hatte: zuletzt in den Jahren 1988/1989, als viele Zehntausende flüchteten und dann zur Volkskammerwahl am 18. März 1990, als eine deutliche Mehrheit der Noch-DDR-Bürger ein Parteienbündnis wählte, das für ein sofortiges Aufgehen der DDR in der Bundesrepublik eintrat.

Zweitens verweist die titelgebende Phrase darauf, dass man etwas durchlebt, „hinter sich gelassen“ und dabei Erfahrungen gesammelt hat, die auch künftig eine Rolle spielen können. Auch das trifft auf die Ostdeutschen zu. Es zeigte sich nämlich bald, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer DDR-Sozialisation im Vergleich zu ihren westdeutschen Landsleuten oft zu anderen Bewertungen des Kapitalismus der 1990er und 2000er Jahre kamen und dass sie auch besondere Umgangsformen mit dessen ostdeutschen Erscheinungsweisen entwickelten.

Drittens schließlich spielt die Titel-Metapher darauf an, dass man jemandem „den Rücken stärken kann“. Auch das trifft in gewissen Maße zu, beispielsweise in den arbeiterlichen Verteilungs- und Statuskämpfen der frühen 1990er Jahren, als bestimmte Fragmente der DDR-Ideologie auch von jenen aktualisiert wurden, die diesen Ideen bislang eher fern gestanden hatten. Heute wiederum, wo mit zunehmender Schärfe um den moralischen Stellenwert einer ,durchschnittlichen’ DDR-Biographie gestritten wird, findet ein großer Teil der Ostdeutschen im Rückbezug auf Werte und Narrative der DDR-Leiterzählung Unterstützung.

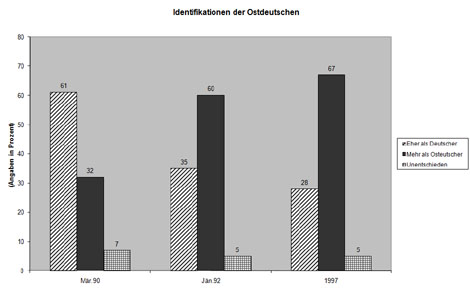

Doch im Moment der deutschen Vereinigung spielte die erstgenannte Dimension die wichtigste Rolle. Denn zunächst waren die Ostdeutschen mit ihren Identifikationen und Sehnsüchten sehr stark auf die bundesdeutschen Verhältnisse und das erwartetet vereinigten Deutschland ausgerichtet. Zwei Drittel der Noch-DDR-Bürger fühlten sich März 1990 „im allgemeinen eher als Deutsche“ und nur ein Drittel „als Ostdeutsche“. Diese großen Erwartungen wurden bald frustriert. Schon zwei Jahre später kehrte sich das Muster der Identifikation spiegelverkehrt um – und verfestigte sich für Jahre. (Siehe Abbildung)

Abbildung: Identifikationen der Ostdeutschen

Quelle: Noelle-Neumann, Elisabeth; Köcher, Renate (Hrsg.): Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie. 1984-1992 (Bd. 9). München / Allensbach: K.G. Saur / Verlag für Demoskopie, 1993, S. 486 sowie Noelle-Neumann, Elisabeth; Köcher, Renate (Hrsg.): Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie. 1993-1997 (Bd. 10). München: K.G. Saur, 1997, S. 560)

Die Erfahrungen, die seit der Vereinigung gesammelten wurden, wie auch die im Lichte dieser aktuellen Erfahrungen neu angeeigneten Erinnerungen aus der DDR-Zeit ließen offensichtlich einen großen Teil der Ostdeutschen zu der Überzeugung kommen, dass sie doch keine (West-)Deutschen, sondern Ostdeutsche sind.

Diese seit 1990 fortbestehende – nun wohl als ,innere Spaltung’ zu bezeichnende – Teilung Deutschlands wird verständlicher, wenn die Konkurrenz-Geschichte der beiden deutschen Nachkriegsgründungen in den Blick genommen und versucht wird, die ideologischen und mentale Tiefenschichten der deutschen Gesellschaft(en) zu beschreiben.

Zwei rivalisierende deutsche Staaten und zwei konkurrierende Leit-Erzählungen

Nach 1945 wurde in Deutschland der anstehende Konflikt um den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungspfad auf die zwischenstaatliche Ebene gehoben. Das jeweilige Ordnungskonzept der beiden Nachkriegsgründungen bestimmte und sicherte die Zugehörigkeit zum jeweiligen Lager der Blockkonfrontation. Auch die Leit-Erzählungen, die diese Neuschöpfung von Gesellschaft orientierten, hatten im Westen wie im Osten gleiche Voraussetzungen und Aufgaben: Sie mussten die katastrophale Vergangenheit des Nationalsozialismus und des II. Weltkriegs sowie die schmerzhafte Gegenwart der deutschen Teilung in einen sinnvollen Zusammenhang bringen – und außerdem den größten Teil ihrer Bevölkerungen entschulden und integrieren. Beide Nachkriegsgesellschaften schrieben sich zu, die richtigen Konsequenzen aus der zurückliegenden historischen Katastrophe gezogen zu haben, während sie der anderen Seite Kontinuitäten zum Nationalsozialismus vorwarf. So bezogen auch die Leit-Erzählungen ihre Plausibilität auch aus einem Zerrbild der anderen deutschen Konkurrenz-Gründung. Beispielhaft illustrieren das die Deutungen zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Die DDR bezeichnete ihn stets als einen von aus dem Westen kommenden, faschistischen Provokateuren angezettelten Putschversuch, in dem anfänglich von der Westpropaganda desorientierte Arbeiter verwickelt waren. Im Westen hingegen avancierte der ostdeutsche Aufstand zu einer der tragenden Säulen für die bundesdeutsche Identität – und blieb bis zur Vereinigung der einzige Staatsfeiertag der Bundesrepublik Deutschland. Der Aufstand wurde damals von so gut wie allen Deutungseliten als „antitotalitär“ bezeichnete und „als nachholendes Ereignis für den ausgebliebenen Massenaufstand im ,Dritten Reich’“ genommen.[1] So ließ dann auch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung am 16. Juni 1954 verlauten, dass der Aufstand vom Vorjahr ein für alle mal die Behauptung widerlegt habe, „dass das deutsche Volk nicht die innere Kraft aufbringe, sich gegen Diktatur und Willkür zur Wehr zu setzen“. Im Jahr 1956 meinte der SPD- Politiker Carlo Schmid: Der 17. Juni „hat viele Flecken hinweggewaschen, mit denen das ruchlose Regime des Nationalsozialismus unseren Namen beschmutzt hat. Dies gibt uns Deutschen wieder das Recht, auch in der Mitte von Völkern, die ihren Kampf um die Freiheit schon längst gewonnen haben, das Haupt hoch zu tragen.“[2] Bis in die Mitte der sechziger Jahre war die Gleichsetzung der „braunen und der roten Diktatur“ oder die Rede von „totalitären Systemen“ der ideologische Kitt der Bundesrepublik.

Die DDR legitimierte sich nicht nur durch die antifaschistische Erzählung. Eine der zentralen Säulen dieses Legitimations-Diskurses war die Rede von den „faschistischen und revanchistischen“ Kräften, die in der BRD herrschten.[3] Im Jahr 1965 erschien im Staatsverlag der DDR mit drei Auflagen ein so genanntes „Braunbuch“. Es dokumentierte die nationalsozialistische Belastung von 1200 Führungskräften, die nun in allen Bereichen der Bundesrepublik wirkten. Mit diesem Buch schlug die DDR gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen erlangte die ansonsten isolierte Ost-Republik internationale Aufmerksamkeit und zum anderen schaffte sie es, ihren westdeutschen Systemkonkurrenten unter Druck zu bringen. Die oben nur kurz skizzierten geschichtspolitischen Leit-Erzählungen prägten mehrere west- und ostdeutsche Generationen, insbesondere die ,Kulturträger’, also jene Menschen, die in Politik und Administration, in Kultur, Bildung, Wissenschaft und in den Medien arbeiteten.

Bürgerliche und arbeiterliche Gesellschaft

Doch nicht nur diese ,Kulturträger’, auch die Angehörigen anderer Milieus erfuhren in West- und Ostdeutschland unterschiedliche Sozialisationen. Bei den Arbeitern des Westens versuchte man in den fünfziger Jahren einen allmählichen Selbstbildwandel hin zu einem Mittelstandsbewusstsein anzuregen. In der von Schindelbeck und Ilgen 1999 veröffentlichten Studie „»Haste was, biste was!« Werbung für die Soziale Marktwirtschaft“ wird eine Kampagne aus dem Jahr 1956 beschrieben. In der Jahresend-Anzeige hieß es:

„Der Klassenkampf ist zu Ende. Den Begriff des Proletariers gibt es nicht mehr. Im freien Deutschland vollzieht sich eine geschichtliche Wandlung: der ehemals klassenbewusste Arbeiter wird zum selbstbewussten, freien Bürger. Ein Mann, der auf lange Sicht plant, der für seine Kinder eine gründliche Schulung verlangt, der durch Eigentum die Freiheit seiner Familie zu sichern sucht, das ist der Arbeiter von heute.“ [4]

Auch im Osten stellten propagandistische Texte eine „ geschichtliche Wandlung“ in Aussicht. Zum hundertsten Jahrestag der 1848er Revolution deutete ein riesiges Transparent in der kriegsbeschädigten Leipziger Innenstadt die Zeichen der Zeit als das Ende der bürgerlichen Epoche:

„Das Bürgertum hat 1948 und in der Folgezeit versagt. Die Führung im Kampf und Einheit, Demokratie und Frieden ist der Arbeiterklasse zugefallen.“[5]

Im Osten wurde die Entnazifizierung mit der Entbürgerlichung des Landes verknüpft. Das Bürgertum, die Juncker und große Teile der Bauernschaft verloren ihre wirtschaftliche Reproduktionsbasis und somit auch ihre Rolle als gesellschaftlich und (alltags)kulturell normgebende Schicht. Ein Teil dieser Schichten wanderte ebenso in den Westen ab wie viele politische Aktivisten oder andere, die im Osten nicht ins Raster passen mochten oder flüchten mussten. Das Sozialprofil der ostdeutschen Eliten änderte sich – so übernahmen beispielsweise von 1945 und 1955 etwa 150.000 ehemalige Produktionsarbeiter leitende Funktionen in Staat und Wirtschaft.[6] Im Osten entstand eine arbeiterliche Gesellschaft. Zwar blieben der Bauer, die Ärztin, der Ingenieur, der Professor und die Schuldirektorin was sie waren, zwar gab es weiterhin nichtarbeiterliche soziale Milieus, aber sie hatten einen arbeiterlichen Akzent. Die normative Dominanz des Arbeiterlichen beschreibt der Kultursoziologe Wolfgang Engler so:

„Die Ostdeutschen lebten in einer Gesellschaft, in der die Arbeiterschaft sozial und kulturell dominierte und die anderen Teilgruppen mehr oder weniger ,verarbeiterlichten’. Es wäre eine Absurdität zu behaupten, die ostdeutschen Arbeiter hätten die politische Herrschaft ausgeübt. Aber das soziale Zepter hielten sie in der Hand. Anschauungen, Meinungen, Konventionen, Kleidungs- und Konsumgewohnheiten und nicht zuletzt die Alltagssitten richteten sich nach den Normen und Idealen der arbeitenden Klassen.“[7]

Das (alltags)kulturelle Gravitationszentrum der ostdeutschen Gesellschaft war also ein anderes als das der bürgerlichen Gesellschaft des Westens. In der Abfolge der ostdeutschen Generationen begann sich die Mentalität der Ostdeutschen zu wandeln. Dabei spielte die Haltung zum ideologischen Programm der DDR nur eine geringe Rolle: Träger des arbeiterlichen Habitus mussten keine Befürworter der Staatsideologie sein und umgekehrt ließ sich ein bürgerlicher Habitus durchaus mit prosozialistischen Einstellungen vereinbaren.

Die oft zitierte „soziale Wärme“ in der DDR, das Gefühl der Nähe in Gleichheit, hatte freilich auch seine einengende, destruktiven Seite. Wolfgang Engler beschreibt sie so:

„Die Feindseligkeit, die konsequenten Außenseitern in der DDR entgegenschlug und zur inneren Kapitulation drängte, wurzelte in demselben Egalitarismus, der in anderen Zusammenhängen Solidarität verbürgte. In einer arbeiterlichen Gesellschaft soll sich niemand über die anderen erheben, aber auch niemand untergehen. Wer nicht nur ungewöhnlich lebte, sondern überdies Rat und Hilfe der anderen verschmähte, selber Auskunft wußte, provozierte die Normalitätserwartungen der Umwelt gleich doppelt. Ihm war nicht beizukommen und auch nicht zu helfen. Das zurückgewiesene Beistandsangebot verband sich mit dem enttäuschten Konformitätsverlangen und pervertierte. Wer notorisch auf seiner Arroganz bestand, der durfte nicht nur, der sollte scheitern und die Überlegenheit der kollektiven Vernunft möglichst schmerzlich erfahren.“[8]

Für jene, welche die bürgerlichen Konventionen und Verhaltensformen internalisiert hatten, bedeutete die Verarbeiterlichung der ostdeutschen Gesellschaft den Verlust ihrer traditionell herausgehobenen und normgebenden Funktion. Das ist die Perspektive, aus der die Schriftstellerin Irene Böhme die Vorgänge kommentiert:

„Sittenzerfall – Der ganze bürgerliche Plunder, über Bord mit ihm. Knicks und Verbeugung der Kinder: ein Zeichen der Verkrüppelung. Aufstehen vor Älteren, Vorgesetzten: ein Überrest des Untertanengeistes. Wir alle sind ,per Du’, denn wir sind alle in der Gewerkschaft. Bei Tisch benehmen wir uns, wie es in einer Proletarierküche üblich ist. Mit Schürze und Hausschuhen auf die Straße, mit dem Blaumann ins Gasthaus, die Arbeitskleidung ist ein Ehrenkleid. Bunte Perlonschürzen überfluten Fabriken, Läden, Ambulatorien und Kontore. Bald bemerkt niemand mehr, wie häßlich sie sind. Sie sind praktisch (…) Zur neuen Art des Zusammenlebens gehört, daß man anders miteinander redet als früher. Man spricht deftig, grob und geradezu, nennt das offen und ehrlich.“[9]

Dieser zugespitzte Verweis auf die ästhetische und formale Dimension der arbeiterlichen Gesellschaft macht ihre Differenz zur bürgerlichen Gesellschaft augenfällig.

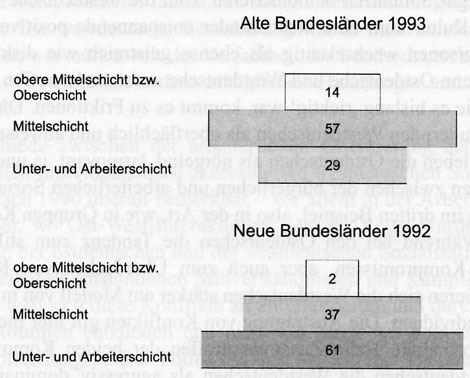

Inwieweit die mentalen und ideologischen Muster der bürgerlichen und arbeiterlichen Gesellschaft tatsächlich ihr Ausprägung gefunden haben, illustrieren Untersuchungen zur „subjektiven Schichteinstufung“. Solche Untersuchungen zeigen die subjektive soziale Selbstverortung der Menschen. O bjektive soziologische Kriterien spielen dabei keine Rolle. Es ist hoch interessant, wie sich die beiden nun vereinigten Bevölkerungsteile in ihrer subjektiven Schichteinstufung unterscheiden. Die Ostdeutschen, die Abkömmlinge der arbeiterlichen Gesellschaft, verorteten sich 1992/93 zu 61 Prozent in der „Arbeiter und Unterschicht“ und zu 37 Prozent in der „Mittelschicht“. Im Westen war die Lage spiegelverkehrt: Nur 29 Prozent rechneten sich der „Arbeiter und Unterschicht“ zu, während 57 Prozent als Angehörige der Mittelschicht sahen.

Abbildung: Subjektive Schichteinstufung in West- und Ostdeutschland 1992 und 1993

Quelle: Thomas Gensicke: Die neuen Bundesbürger. Eine Transformation ohne Integration. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1998, S. 148)

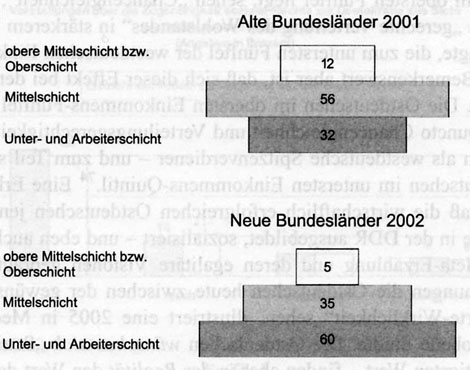

In beiden Gesellschaften ordnen sich also nicht wenige Menschen einer Schicht zu, der sie nach objektiven soziologischen Kriterien gar nicht angehören. Es ist jene Schicht, die entsprechend der jeweiligen Leit-Erzählungen als ehrbare Stützeder Gesellschaft galt. Im Osten war das die „Arbeiterklasse“, im Westen der bürgerliche Mittelstand. Man könnte meinen, dass sich diese Differenz mit dem Verschwinden der DDR und ihrer Sozialisationsinstanzen allmählich eingeebnet hätte. Doch eine Untersuchung aus den Jahren 2001/2002 zeigt, dass sich die Situation kaum geändert hat. Hier zeigen sich wirklich langfristige, also mentale Prägungen.

Abbildung: Subjektive Schichteinstufung in West- und Ostdeutschland 2001 und 2002

Quelle: Gunnar Winkler (Hrsg.): Sozialreport 2002: Sozialreport 2002. Daten und Fakten zur sozialen Lage in den neuen Bundesländern. Berlin: Trafo Verlag, S. 48)

Die Sozialisationsinstanzen, die in der DDR über materielle Strukturen, über Bildung und Medien die Deutungsmuster der arbeiterlichen Gesellschaft und die Prägekraft der ostdeutschen Leit-Erzählung unterstützten, gibt es seit dem Beitritt nicht mehr. Dennoch reproduzieren sich Bestandteile dieser Mentalität und dieser Leit-Erzählung.

Zur sozialpsychologischen Ebene der Vereinigung

In den Jahren nach dem Beitritt prallten die – bis dahin zumeist unreflektierten – und aus der westdeutschen und ostdeutschen Sozialisation basierenden Normalitätsvorstellungen aufeinander. Das ist inzwischen in einer kaum noch übersehbare Fülle von Erfahrungsberichten, Reportagen und wissenschaftlichen Studien aufgearbeitet worden. Sehr instruktiv ist die Analyse des Politikwissenschaftlers und Therapeuten Wolf Wagner. Er wechselte von West-Berlin an eine Fachhochschule nach Erfurt, einer Stadt in Ostdeutschland. An seiner neuen Wirkungsstätte rekonstruierte er die Spannungen, die sich in den neunziger Jahren zwischen westdeutschen und ostdeutschen Kommunikationsstilen aufgebaut hatten. Gelingende Kommunikation beruht nach dem von Wagner genutzten theoretischen Modell des „Kulturschocks“[10] auf unreflektierten Kommunikationsmustern und habitualisierten Handlungsroutinen, deren Bedeutung und Passung im eigenen kulturellen Kontext immer wieder neu bestätigt wird. Wenn Personen aus unterschiedlichen Kulturräumen miteinander umgehen und dann natürlich auch die üblichen Muster und Routinen einsetzen, werden sie jedoch oft nicht mehr in gewohnter und gewünschter Weise verstanden, was die Kommunikation misslingen lässt. Wagner illustriert an einfachen Beispielen, wie sich in den neunziger Jahren die Unterschiede zwischen ostdeutscher und westdeutscher Sozialisation ebenso prägnant wie konfliktträchtig zeigten: Während es im ostdeutschen Kulturraum üblich ist, sich beim ersten Treffen am Tage sowie bei der Verabschiedung die Hand zu geben, tut man das in der westdeutschen Kultur seltener. Wenn sich nun die West- und die Ostdeutschen an die gewohnten Normen halten, so kommt es in den alltäglichen interkulturellen Interaktionen zu unerwünschten Ergebnissen und zu Frustrationen. So meinten die Ostdeutschen, dass die Westdeutschen ihnen den Händedruck „verweigern“, dass jene arrogant, distanziert und unhöflich seien. Die Westdeutschen hingegen erlebten die Ostdeutschen, welche ständig „nach ihren Händen griffen“ als undistanziert, altmodisch und piefig. Ähnlich symmetrische Missverständnisse zeigen sich darin, wie man eine belanglose Plauderei, der small talk ‚richtig’ zu führen sei. Hier neigen die Ostdeutschen dazu, über Mängel, Missstände – aber auch eigene Probleme zu reden. Und die Westdeutsche halten sich lieber an die Thematisierung von leichten und nichtigen Dingen. In der eigenen Kultur funktioniert das jeweils gut: Im Osten erzeugt man durch die ostdeutsche Art zu kommunizieren, Nähe, man kann Zugehörigkeit, Empathie oder gar Solidarität demonstrieren. Und die westdeutsche Art erzeugt im westdeutschen Kulturraum eine nicht minder entspannende positive Stimmung, in der sich die Personen wechselseitig als ebenso geistreich wie diskret inszenieren können. Erst wenn Ostdeutsche und Westdeutsche aufeinandertreffen und sich beide so verhalten, wie es bislang ‚richtig’ war, kommt es zu Friktionen. Die Ostdeutschen nehmen die plaudernden Westdeutschen als oberflächlich und abweisend war – diese wiederum erleben die Ostdeutschen als nörgelnd, larmoyant, ja unersättlich. Ähnliche Differenzen zwischen der westdeutschen und der ostdeutschen Sozialisation zeigen sich schließlich in der Art, wie in Gruppen Konflikte behandelt werden. Während bei den Ostdeutschen die Tendenz zum stillschweigenden Ausgleich, zu Kompromissen aber auch zum Überdecken von Konflikten vorherrscht, orientieren sind die Westdeutschen stärker am Modell von miteinander konkurrierenden Individuen. Die Austragung von Konflikten gilt hier nicht als Störung, sondern als Normalität. Beim Zusammentreffen der beiden Kommunikationsstile nehmen die Ostdeutschen die Westdeutschen als aggressiv, dominant und egozentrisch wahr, während sie sich selbst als solidarisch, kompromissbereit und zum Blick aufs große Ganze befähigt beschreiben. Den Westdeutschen hingegen erscheinen die Ostdeutschen als feige, scheinheilig, konformistisch und verdruckst – während sie sich selbst als offen, mutig und authentisch bezeichnen.

Demnach sehen sich die westdeutsch Sozialisierten stärker in einem Konkurrenzverhältnis zu ihren Mitmenschen und streben stärker nach Individualität und ,Selbstverwirklichung’ als die Ostdeutschen. Ostdeutsche Sozialisation hingegen zeigt sich Wagner zufolge eher darin, dass die Gemeinschaft und der Ausgleich über Individualität (auch die eigene) gestellt wird beziehungsweise werden soll, und dass der Zusammenhalt und die ‚Gestimmtheit’ des Kollektivs höher angesetzt wird.

Die oben beschriebenen Dissonanzen sind typisch für die Konflikte zwischen Angehörigen der ostdeutschen und westdeutschen Mittelschicht. Die größte Lücke zwischen Kommunikationsstilen und Selbstpräsentationsformen tat sich zwischen Angestellten, qualifiziertem Fachpersonal und Akademikern auf. In der Welt der ostdeutschen Industriearbeiter hingegen zeigten sich andere West-Ost-Konflikte. Hier ging es weniger um Formen und Stile, sondern darum, dass die ostdeutsche Industriearbeiterschaft ihre Verhandlungsmacht, ihre in der DDR noch bestehende „passive Stärke“ wie auch ihren symbolischen Status als wichtigste, als „führende“ Klasse, verloren hatte. So beschreibt der Industriesoziologe Werner Schmidt nicht nur die üblichen Interessenskonflikte zwischen Arbeitern und Managern, sonder auch den Zusammenprall der durch die bürgerliche und die arbeiterliche Gesellschaft sozialisierten Akteure. In seinen Studien zum Transformationsprozess in der metallverarbeitenden Industrie entdeckte er bei den ostdeutschen Industriearbeitern eine sogenannte „Ideologie der produktiven Arbeit“. Hierzu gehöre Schmidt zufolge vor allem „die schwer korrigierbare Überzeugung, dass die eigene Gruppe die einzig wirklich produktive, (…) und damit wichtigste sei, auf die niemand verzichten könne.“[11] Zugleich wurden nach dieser Ideologie die Gruppen definiert, die nicht wirklich arbeiteten: Nach unten grenzte man sich von den „Faulen“, den „Assis“ und den Arbeitsscheuen“ ab und in der anderen Richtung von dem „Wasserkopf“ und den „Pfeifen da oben.“[12] Dieses arbeiterliche Selbstbewusstsein und die „Ideologie der produktiven Arbeit“ kollidierten nach 1990 mit den neuen Abläufen und Hierarchien. Eine leitende ostdeutsche Angestellte in einem Wälzlagerwerk kommentiert die 1992-1994 asymmetrische eingeführten Privilegien und den Abbau von Zuwendung an die Arbeiter so: „Wir haben also, wir haben immer gelernt: ein Mensch ist ein Mensch! Egal, ob der nun Werkleiter ist oder ein Kumpel an der Maschine, du hast die alle gleich behandelt. So. Und das ist hier (im nun westlich gemanagten Wälzlagerwerk – T.A.) nicht so.“[13]

Beide Beispiele aus den neunziger Jahren sollten schlaglichtartig zeigen, wie man sich die Resultate der Sozialisation in der arbeiterlichen Gesellschaft im Unterschied zur bürgerlichen Gesellschaft vorstellen kann.

Die arbeiterliche Gesellschaft als kulturelles Phänomen reproduziert sich auch aufgrund der wirtschaftlichen und sozialstrukturellen Faktoren, die die Transformation im Osten hervorbrachte. Die ostdeutsche Wirtschaft ist nun eine „Dependenzökonomie“ und „verlängerte Werkbank“ des Westens. Die 82 Prozent der Firmen mit ostdeutschen Eigentümern erwirtschaften lediglich 44 Prozent des Umsatzes. Die neuen Bundesländer sind damit „eine Region mit kapitalistischer Marktwirtschaft ohne einheimisches Kapital und einheimische Eliten.“ [14] So konnte Ostdeutschland in den zwei Dekaden der Transformation nicht an das als Vorbild vorgegebene Modell der westdeutschen Mittelschichtgesellschaft Anschluss gewinnen und die dafür erforderliche bürgerliche Mittelschicht herausbilden.[15] Statt dessen sind inzwischen 25 Prozent der ostdeutschen Bevölkerung dem „abgehängten Prekariat“ zuzurechnen.[16] Im Westen gehören nur 4 Prozent der Bevölkerung zu dieser Gruppe. Die Angehörigen des Prekariats sind von Niedriglöhnen oder Arbeitslosigkeit betroffene (Fach-)Arbeiter, Angestellte oder Ein-Personen-Unternehmen, die infolge von „Notgründungen“ entstanden sind. Von allen Menschen im arbeitsfähigen Alter haben diese Menschen, wenn sie nicht ohnehin arbeitslos sind, die geringste berufliche Sicherheit, die größte finanzielle Unsicherheit. Sie sehen sich auf der Verliererseite und ohne Chance, aus dem gesellschaftlichen Abseits wieder herauszukommen.

Auch in der Lebenswelt finden sich heute, zwei Jahrzehnte nach dem die DDR in der Bundesrepublik aufging, noch typische West-Ost-Unterschiede. Westdeutsche und Ostdeutsche unterscheiden sich im Fertilitätsverhalten, den Ansichten zu Gerechtigkeit und Freiheit oder über die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf. Noch im Jahr 2004 sind ostdeutsche Mütter rund ein Jahr jünger als westdeutsche, wenn sie ihr erstes Kind bekommen.[17] Und die Zustimmung zur Kombination von Erwerbstätigkeit und Mutterschaft ist bei den jüngeren Ostmüttern (25 bis 45 Jahre) vier mal so hoch als im Westen.[18] Dass bei den Westdeutschen der Hang zur Individualisierung stärker ausgeprägt ist, als bei den Ostdeutschen, zeigt sich auch, wenn es um Elternschaft und Familie geht. Bei den Westdeutschen ist die gewünschte Kinderlosigkeit und das Single-Leben verbreiteter als bei den Ostdeutschen. Wenn westdeutsche Frauen dann allerdings Kinder bekommen, dann wird auch geheiratet. Im Osten dagegen ist die gewünschte Kinderlosigkeit viel niedriger, dafür aber Elternschaft und Ehe normativ stärker entkoppelt. Deswegen wird das ostdeutsche Muster als „Kombination von Familialismus und Deinstitutionalisierung“ bezeichnet.[19] Man vertraut also weniger den (neuen) Institutionen, sondern versteht die Familie als zentrale Unterstützungsinstanz. Während im Osten sich Eltern und Kindern emotional näher stehen als im Westen, ist dafür Distanz gegenüber den (neuen) gesellschaftlichen Institutionen größer. Das betrifft auch die Institution Ehe: Die Quote der unehelich Geborenen liegt im Osten mit 58 Prozent fast drei mal so hoch wie im Westen (22 Prozent).[20]

Ein weiteres Feld, wo sich West- und Ost-Identität unterscheiden ist das der gesellschaftsbezogenen Werte. Insgesamt sind die Ostdeutschen etatistischer sowie stärker auf Gerechtigkeit und Chancengleichheit hin orientiert.[21] Die Unterschiede zwischen Ostdeutschland entspringen aber nicht nur sozialstrukturellen, sondern auch kulturellen Differenzen. Das illustriert der Politikwissenschaftler Gunnar Hinck in seinem systematischen Vergleich zwischen westdeutschen, ostdeutschen und schwedischen Wertvorstellungen: Ähnlich wie beispielsweise in Schweden definieren in Ostdeutschland deutlich mehr Menschen als in den alten Bundesländern“ Freiheit „als Freiheit von Not“; während im Westen umgekehrt und mit gleich großem Abstand zum Osten „Freiheit als Handlungsfreiheit“ verstanden wird.[22]

Die diskursive Konstruktion der Ostdeutschen seit 1990

Nachdem die kleinere DDR den Beitritt zur größeren (Alt-)BRD und die vollständige Übernahme bundesdeutscher Institutionen und Normen beschlossen hatte, wurden die alten ostdeutschen Eliten, das Fach- und Führungspersonal durch Sonderrecht, Abwicklungen und durch den Aufbau neuer Strukturen verdrängt. Ihre Stelle nahmen Westdeutsche oder deren neuen ostdeutsche Statthalter ein, zum Teil auch Angehörige jener ostdeutschen Subelite, deren Professionalisierung oder Aufstieg durch die Machthaber in der DDR verhindert worden war. Insgesamt blieben jedoch Ostdeutsche auf der Ebene der Eliten und der Führungskräfte deutlich unterrepräsentiert. Die deutsche Soziologie erhebt regelmäßig umfassende Elite-Studien. Als 1995 wieder mit der soziologischen Feldarbeit begonnen wurde – die letzte Elite-Studie war 1981 erschienen –, hatte sich inzwischen die Vereinigung ereignet und es lag nahe auch die Repräsentanz von Ostdeutschen in den einzelnen Elite-Sektoren der vereinigten Bundesrepublik zu untersuchen. Im Jahr 1995 waren 20 Prozent der Bevölkerung Ostdeutsche – die Elite-Positionen im vereinigten Deutschland waren aber zu ganz anderen Prozentsätzen mit Ostdeutschen besetzt. Hier einige Ergebnisse: In den Sektoren Justiz oder Militär war die Quote von Ostdeutschen in Elite-Positionen Null Prozent, im Sektor Wirtschaft 0,4 Prozent, in der Wissenschaft 7,3 Prozent. Etwas weniger dramatisch war die Unterrepräsentierung von ostdeutschen Positionsinhabern in Medien und Kultur mit 12 und 13 Prozent. Eine Ausnahme bildete der Sektor Politik wo die Ostdeutschen nicht unterrepräsentiert waren.[23] Insgesamt lag also die Leitung des ,operativen Geschäfts’ der Behörden, der Wirtschaft, in Wissenschaft, Medien und Kultur der Neuen Bundesländer bei den sogenannten „Wessis“. Inzwischen reproduziert sich diese personelle und ideologische Struktur von selbst. So kann für das Jahr 2004 festgestellt werden, dass die Quote westdeutscher Führungspersonen in Wirtschaft und öffentlichem Dienst noch einmal angewachsen ist.[24] Zum anderen ist nach dem Ende der neunziger Jahre die erste Generation von ostdeutschen Journalisten, Sozialwissenschaftlern und Zeitgeschichtlern durch ihre westdeutschen Mentoren professionalisiert, promoviert und habilitiert worden, so dass sie nun selbst Einfluss auf die Ost-Diskurse ausüben. Insofern verliert die Frage ostdeutscher oder westdeutscher Herkünfte etwas an Bedeutung. Statt ihrer dürfte es in den folgenden Jahren mehr um Identifikationen gehen, also um die Frage, an welchen Werten und Leit-Erzählungen sich die neuen Angehörigen der „medienpolitischen Klasse“[25] orientieren werden.

Diese personelle und geistige Situation bildet den Rahmen für die diskursive Konstruktion der Ostdeutschen seit 1990. Die Medien der Bundesrepublik näherten sich diesem neuen Gegenstand, wie es Medien einer modernen Reflexionskultur immer tun: Das Fremde wurde vermessen, erforscht, interpretiert und dabei dem Eigenen gegenübergestellt. So entwickelte sich eine diskursive Ko-Konstruktion westdeutscher und ostdeutscher Identität. In dem über die Ostdeutschen – Fremde, Andere, vom Eigenen Abweichende – gesprochen wurde, sprach man implizite über die eigene Identität. Alterität stabilisiert Identität. Seit November 1989 entfalteten sich lang anhaltende und von besonderen Rahmenbedingungen geprägte Diskurse, die Darstellungen über die Ostdeutschen und deren Kultur liefern – die so genannten „Ost-Diskurse“.[26]

Die Verfasstheit der Ost-Diskurse und damit die mediale Konstruktion der Ostdeutschen, hatte in den neunziger Jahren drei wichtige Voraussetzungen:

- Erstens konnten die überregionalen meinungsführenden Sendeanstalten und Qualitäts-Blätter den kleinen Ost-Markt ohne große redaktionelle Veränderungen übernehmen.

- Zweitens kam hinzu, dass das Leitungspersonal der in den Neuen Bundesländern geschaffenen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten aus dem Westen stammte – und zumeist auch das der restrukturierten regionalen ostdeutsche Tageszeitungen.[27]

- Und drittens bildete sich kein adäquater professioneller Gegen-Diskurs ostdeutscher Akteure heraus. Ostdeutsche Sprecher wurden nur insofern eingebunden, als sie der etablierten Ausrichtung der Ost-Diskurse entsprachen.

Durch die Verwestlichung der ostdeutsche Medienlandschaft sahen die Ostdeutschen sich, ihre DDR-Vergangenheit, ihre Kultur sowie ihre „Erfolge“ oder ihr „Versagen“ beim „Aufbau Ost“ vor allem aus westdeutscher Perspektive beschrieben und bewertet. So vermissten viele Ostdeutsche abermals ein Forum, auf dem ihre Sichtweisen verhandelt wurden – ihre besonderen Ost-Erfahrungen im Transformationsprozess oder ihre neu gewonnenen Einsichten zur DDR und zum vereinigten Deutschland.

Damit war eine regelrechte Diskurs-Lücke entstanden.

Als Reaktionen darauf entwickelten sich verschiedene Formen von Ostalgie.

Ostalgie als Reaktion

Ersten: Ostalgie in der Werbebranche. Paradigmatisch für eine kommerziell motivierte Nutzung dieser besonderen Diskurs-Situation ist die Werbekampagne für eine aus der DDR stammenden Cola-Marke. Im Jahr 1992 ,verbrüderte’ sich die Club Cola regelrecht mit den Ostdeutschen. Mit ihrem Slogan: „Hurra, ich lebe noch!“ erklärte sie sich als eine der ihren. Die Cola wird als ,Umbruchs-Überlebende’ inszeniert. Der weitergehende Text der Anzeige – „Von einigen belächelt, ist sie doch nicht totzukriegen“ – nimmt die Selbstverständigungsgespräche, die zu dieser Zeit in ostdeutschen Kantinen und Wohnzimmern geführten werden, auf. Der Text souffliert gewissermaßen: Wir haben es überstanden, wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Werbetext fährt fort: „Club-Cola – die Cola aus Berlin. Natürlich frisch. Weniger süß. Aber mit viel Geschmack…“ Hier nimmt die Anzeige die Stereotypisierungen auf, die Ostdeutsche über die Westdeutschen entwickelt haben: Parfümiert seien die anderen Deutschen, unecht, gekünstelt, falsch – eben das Gegenteil von „Natürlich frisch. Weniger süß“.[28]

Ein anderes Beispiel für ostalgische Werbung ist die der ostdeutschen Elektronikmarke RFT. Sie versucht die Aufmerksamkeit und Sympathie der Kunden zu gewinnen in dem sie mit ihrem Slogan die dahin gültigen Vorstellungen in ihr Gegenteil verkehrte: „ostdeutsch, daher gut.“